趣味や仕事、より良い住生活のために防音を検討する方が増えています。住宅会社、工務店側も「防音」はレアな題材です。経験も無く、簡単に考えている場合もあります。今回は防音計画をする際に、考えるべきこと・知っておくべきことを記載します。コストがかかる防音施工を失敗しないためにも、施主様側も施工側も参考にしてください。

目次

1.防音をする理由

防音室を作る理由は様々ですが、大きく分けると「音を出す」「音が入ってくる」の2パターンになります。

1)音を出す

楽器の練習、音楽関係のお仕事用(教室・演奏など)、音楽鑑賞、ホームシアター

2)音が入ってくる

外部からの騒音:交通音、工場の設備や作業音、近隣から発生する音(話し声・ペットの鳴き声・ドアなどの開閉音など)、夜勤の方ですと、昼間のちょっとした音も気になることもあるかもしれません。

録音をするから外部からの音を入れたくないなど

目的は「より良い音環境を作りたい、快適な生活を送りたい」

忘れてはいけないのは「防音は手段であって、目的ではない」ということです。

今回は主に「音を出す」観点から防音室の計画について考えていきます。

2.どんな音をどこに対してどのくらい落としたいのか?

防音室を計画する際には、まず「 【どんな音】を【どこに対して】、【どのくらい】落としたいのか?」この3つを、しっかりと考えましょう。

1)どんな音

音源を把握しましょう。

-音の種類・大きさ-

楽器や音楽の種類だったり、ダンスの種類と色々ありますが、知りたいことは「低音が出るか?振動がでるか?」

ドラム・ベースに限らず様々な低音を出す楽器。音楽鑑賞・ホームシアターでも低音が出るウーハーと色々あります。また振動というと、ダンスなどで飛び跳ねる音が思いつきますが、ピアノ、チェロ、スピーカーなど床に接地する音源。これも床を介して、音が振動として伝わり広がります。ピアノだからと言って、油断すると意外な所に音が伝わり、壁は防音したのに、思ったより音が落ちていないなんてことも。

-時間帯-

朝方・夜間も演奏をするか?一般的な生活時間帯以外に音を出すか?

周りに音が少ない時間帯というのは、音を感じやすいです。

演奏時間帯が決まっていれば、それを基準に。

夜もできればいいなーなど、時間帯がはっきりしない方。

趣味や仕事で24時間音を出せる状況というのは、かなりのメリットです。計画時はそんな気がなくても、夜間の音出しも念頭に検討をお勧めします。

2)どこに対して

音を伝えたくない場所・相手を考えましょう。

-屋外-

「音を出す場所」と、「隣家などの音の影響がある場所」との位置関係。

音源の近くにある部屋は、リビングなのか?寝室なのか?トイレやお風呂などの水回り、納戸なのか?常に人が居る場所でなければ、敏感になる必要もないかもしれません。

後述しますが、間取りの調整で位置関係・距離を見直すことだけでOKな場合もあります。

-屋内-

自宅の屋内に対してはどうでしょうか?

- 家族が相手なので、いくら音が聞こえても大丈夫

- 家族といえども生活時間帯が違うので、ある程度は配慮したい

- 部屋外には、なるべく聞こえないようにしたい

屋内でも防音の必要性はまちまちです。

- 隣家にだけ聞こえなければOK

- 屋外はOKだけど、屋内への配慮が必要

- 屋外にも屋内にも極力音を聞こえなくしたい

など状況を整理しましょう。

3)どのくらい

減音量を計画しましょう。

30dB(デシベル)音を落としましょう。45dB落としましょう。いやいや60dB落としましょう。dBで言ってるのは素人だから、ちゃんとD値で話をしてるところがプロですよ。

などなど、防音について調べていると、色々とでてきます。

「防音?大丈夫、大丈夫。できるよー」二つ返事でやってる工務店・大工さんとかは、正直心配です。工事した後に困ったーって相談が来ることが多いのはこのパターンです。ピアノが対象だったり、普通の部屋よりは音落ちてるから、こんなもんかーで済んでる場合もあると思います。

やはり、計画として減音値が無いのは疑問です。

ピアノだったらこれくらい。バンドをやるならこれくらい。ホームシアターならこれくらい。目安があります。

数値でピンと来ますか?

難しいと思います。目安とはいえ、その減音量が自分の希望とあっているのか分かりませんよね?数値だけではなく、可能であれば実際にこのくらいの状況が「D-○○、-○○dB」と防音性能の確認をお勧めします。

ダイケンさん、ヤマハさんの体験ショールームや防音会社さんにて体験ができるかと思います。

ドラムだから目安のD60-65でと言っても、ドラムとしては一般的な減音量ですが、全く聞こえなくなるわけではありません。バスドラの音はある程度聞こえます。この「ある程度聞こえます」も、人により、環境によりOKかどうかは変わります。こういったことを実際に肌感覚で感じて欲しいと思います。

弊社では、D65の体験ができる物件があります。2重ドアを1重にして、D45、D40など色々聞こえ方を比較可能です。

3.防音のコストを抑える方法

1)土地選び・配置

近隣への「音の問題」実は簡単な解決方法があります。

周りに誰もいないところに建てればいいんです。

音の出る場所と音を受け取る場所が、離れれば離れるほど、音は減衰して聞こえにくくなります。周りに誰もいないは極端ですが、冗談ではなく、位置関係は検討する必要があります。

隣家が密接していれば、距離が近い分音は伝わりやすくなります。

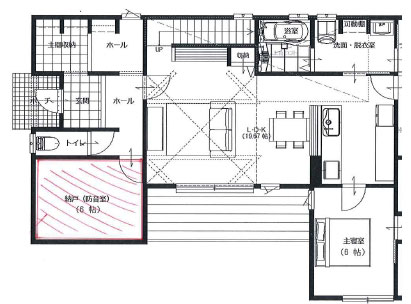

2)間取り

屋内でも「音が発生する部屋」と寝室・リビングなど、「音を受けとる部屋」との位置関係を検討し、距離をとったり、間に他の空間をつくることで、音を伝わりにくくし、防音にかけるコストを抑えれます。

4.防音とは?

遮音・防振・吸音を組み合わせて「防音」構造を構築していきます。

1)遮音

「音を遮る」こと。「質量が大きくなると、透過損失が大きくなる(壁などの構造体が重いと遮音性能が高くなる)」 という質量則を基に、遮音構造を施工。重く隙間なく、防音の基礎となる遮音構造を構築します。

遮音構造のみですと「空気透過音」には効果がありますが、「固体伝搬音」には効果が薄いため、後述の「防振」が必要となります。

※空気伝搬音:空気を伝わる音。人の声、テレビの音、接地面の無い楽器の音など

※固体伝搬音:振動として伝わる音。足音、ピアノの音など接地面のある楽器音など

ただ重くするアプローチでは、防音効果に限界があります。特に対振動(低音)を考えた場合、質量を上げる・隙間を無くす考え方だけでは、対応しきれません。

2)防振

「振動を伝えなくする・伝えにくくする」こと。防振材を構造に組み込んだり、物理的に縁を切って振動の伝わりを減らします。固体伝搬音・低音に有効です。この防振が重要です。 壁・天井をいくら遮音しても、音(振動)が床から壁、天井へと伝わり隣室・屋外への音漏れとなります。ピアノなど床に接地面がある楽器、ドラム・ベースなど低音を出す楽器には防振が必要です。

防振を怠ると満足な結果が得られない、対費用効果が低くなるなどの状況になります。

3)吸音

空気中に伝わる音波(振動)を熱エネルギーに変換させて音を減衰させることです。吸音材はグラスウール・ウレタン・ポリエステルなど素材は様々ですが、共通するのは多孔質の素材で、摩擦や粘性抵抗で音のエネルギーを吸収(変換)します。仕上げ材として部屋内の反響音を抑える使い方、空間内に充填して、空間内での音の反響(太鼓現象)を軽減するのに使います。

※他にも「共鳴型吸音」「板振動型吸音」などがあります。

製品としては、吸音板・換気口の防音フード(サイレンサー)として使用します。

5.施工事例

実際の施工内容をご紹介します。

各ページに詳細な施工内容を載せてありますので、ご参照ください。

お問い合わせ

お見積り依頼、ご相談やご質問等、お気軽に

お問い合わせください。

ワタケンが心を込めてご対応させていただきます。